Возьмем бумагу и пропитаем её магнитной жидкостью. Наночастицы магнитной фазы, заполнив поры бумаги, придадут ей магнитные свойства. Такая «магнитная» бумага и представлена на видео. С ней можно проводить всевозможные эксперименты, а также показывать фокусы.

Интересно, что это за наночастицы, неужели магнетит?

Татьяна Альбертовна!

А кроме магнитных свойств обладает эта "магнитная бумага" ещё какими-то

свойствами?

В аптеке есть пластыри "нанопласт" с магнитными нанопорошками, они такие же по свойствам получаются? Почему на них написано, что кроме магнитных свойств, они обладают тепловым действием? Или эти надписи - заблуждения?

Спасибо.

Магнетит намагничивается только в магнитном поле, поэтому, естественно, представленная на видео «магнитная» бумага вне поля никаким лечебным действием обладать не будет (да и будет ли обладать вообще – большой вопрос).

Собственно, мы преследовали другие цели.

А возможно ли где-то приобрести такую "бумагу" для опытов и фокусов в школе или дома?

Укажите адрес, и мы Вам бесплатно вышлем такую бумагу.

Только одно условие. В случае, если Вы будете где-либо размещать, например, фото или видео, просьба ссылаться на нас (Ивановский государственный энергетический университет, ПНИЛ ПФГД).

Татьяна Альбертовна, могли бы Вы нам выслать кусочек для опытов?

Татьяна Альбертовна, могли бы Вы нам выслать кусочек для опытов?

Спасибо, будем рады!

А этим бумажкам мы сможем найти применение , используя не только в школе, но и на фестивалях увлекательной науки для детей во Дворце творчества на Воробьевых горах( в ноябре) , на московском фестивале научно-познавательного досуга для детей ( декабрь) и в биологическом музее им Тимирязева( в мае) , указывая ссылку на вас, то есть полностью сохраняя Ваше авторство!

Александра и Жанна Владиславовна ( мама).

Спасибо.

Татьяна Альбертовна!

После просмотра видео с жидкостями- в полном восторге!

Никогда мы с мамой не думали, что магнитные жидкости могут вызвать интерес.

Спасибо!

Все опыты получились!

Ещё можем предложить 2 опыта:

1 опыт . Вырезать из бумаги человечка, магнит закрыть, как в фильме,

И с помощью магнита поставить человечка в вертикальное положение. При этом магнит не касается бумаги. Действие – на расстоянии.

2 опыт. Положить бумажку в сухой чистый стакан. Стакан закрыть. И с помощью магнита с внешней стороны стакана вытащить бумажку. Действие - через стекло.

Эти увлекательные опыты увидят дети из более чем 40 стран на выставке ESI- 2011!

Спасибо ивановским учёным!

На всемирных выставках ESI, которые проходят раз в два года, есть раздел для увлекательной науки.

Это- движение FIPD, в рамках общественной организации научно-технического досуга для детей MILSET.

Движение зародилось в Канаде в 1986 году, охватывает 50 стран, а штаб-квартира находится в Париже.

Цель движения- привлекать детей в возрасте 6-13 лет к исследованию явлений природы , вызвать желание заниматься наукой, формирование мировоззрения.

).

).

извините, не хотел никого обидеть ;)

кстати, если вместо олеиновой кислоты использовать линолевую или линоленовую, бумага "высохнет" и не будет пачкаться. Интересно, проявляет ли магнетит свойства сиккатива?

Магнетит не проявляет свойства сиккатива. Высыхание МЖ, тем более в тонком слое, идет естественным путем в случае, если при синтезе использовался легколетучий носитель.

Отмечу, что в свете использования магнитных жидкостей в различных устройствах какие-либо процессы, будь-то полимеризация как ПАВ, так и носителя, термоокислительная деструкция и др., крайне нежелательны.

Что касается создания магнитной краски (твердеющего покрытия). Можно синтезировать МЖ на основе полимера и решить проблему создания "негнущегося пластика". А вот жесткость бумаги, действительно, можно менять, варьируя соотношением ненасыщенных кислот.

И нихто нас науков с ложечки не кормил, мда. Сами, сами замешивали термит

из нонанононанонупорошков на той же свалке...

Опыт работы с детьми во Франции.

Из интервью с почетным Президентом МИЛСЕТ( международной общественной организации научно-технического досуга для детей) Жан Клод Гиродоном.

Ж.В. "Как проходит деятельность с детьми во Франции? Что представляют собой педагогические чемоданчики?"

Ж.Клод "Занятия для детей – это не шоу, обязательно присутствует понимание процесса, педагогическая составляющая.

Мы разрабатываем опыты из простого материала: из бумаги, картона, катушек и т.д.

При этом процессе идет

тесная связь с научными кругами,

Педагоги, работающие в этой области, мотивированы сделать все наглядно и интересно. Педагогический чемоданчик – это комод, в котором открываются ящички. В каждом ящике – опыт, все ящики объединены общей темой."

Ж.В. "Какие темы вы предлагаете для разработки педагогических чемоданчиков?"

Ж.Клод "Постоянные разработки для чемоданчиков -

это темы устойчивого развития общества :

вода, энергия, здоровье, живое, средства связи,

всегда присутствует тема - астрономия. По запросу делаем педагогические чемоданчики по конкретным темам.

Сейчас в разработке чемоданчик – нанотехнологии."

(И повезло им без Чубайса - теперь ведь он эксклюзивно о "наноприменениях" думает-заботится своей большой рыжей головой...

)

)

Преследовалась другая цель.

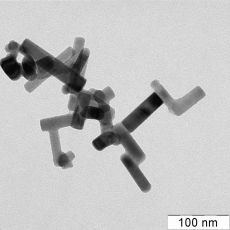

Существует простой экспресс метод первичной оценки коллоидальной стабильности магнитных жидкостей. Нужно только капнуть МЖ на бумагу. Это может быть газета, фильтровальная бумага и пр. Если МЖ стабильна, то она полностью профильтруется. При этом на бумаге появится однородное черное пятно. Наночастицы магнитной фазы, полностью заполнив поры бумаги, сделают ее магнитной.

Если МЖ не стабильна, то такого эффекта Вы не добьетесь. Пятно будет неоднородным. На периферии будет наблюдаться отток жидкости-носителя, а в центре концентрироваться магнитная фаза. Фильтрация будет лишь частичной, поскольку образовавшиеся в МЖ крупные агрегаты в поры проникать не будут. К тому же, со временем пятно станет коричневым за счет окисления частиц магнитной фазы.

Средняя толщина газетной бумаги составляет 80 микрон. Средний диаметр частицы магнетита в МЖ – 10 нм. Несложно подсчитать, что при пропитке газетной бумаги МЖ (в случае ее стабильности) в бумаге будет около 8000 слоев из наночастиц магнитной фазы. А количество этих наночастиц в одном слое будет зависеть от площади пятна.

А что такое магнитный винил, и как делают магнитные ленты, мы прекрасно знаем.

И великолепно, что хоть кто-то что- то делает!

По сути хроматографическая оценка стабильности частиц и однородности фаз - действительно проста и элегантна! (И извините за про Чубайса).

Замечательно, что частицы стабильны. К слову, как Вы оцениваете среднюю степень окисления железа - фотоэлектронная спектроскопия, аналитические методы? (Это ведь только полностью окисленный оксид коричневый...)

10 нм в Вашей системе, судя по ее стабильности, вязкости и нашим предыдущим обсуждениям - весьма виртуальное число.

Возвращаясь к Вашей прекрасной идее хроматографии - какой минимальный размер гидрофобизированного силикагеля, через который будет "просачиваться" Ваша магнитная жидкость - это может служить хорошим непосредственным тестом.

Всё оценивается по конечному продукту, т.е. по магнитной жидкости. Пойдем от противного. К чему приведет окисление магнетита, пусть даже частичное, в магнитной жидкости? Это приведет: а) к уменьшению намагниченности насыщения МЖ; б) вызовет коагуляцию и седиментацию частиц магнитной фазы, т.е. приведет к потере стабильности МЖ. У нас есть возможность измерять намагниченность насыщения МЖ, а значит и намагниченность магнетита не представляет труда определить и сделать определенные выводы. По идее, если магнетит стабилизирован идеально, то окислительные процессы не возможны. К слову, самый простой способ определить «среднюю степень окисления» - оттитровать тот же магнетит.

Что касается размера частиц магнетита. Виртуальным ли является число 10? Мы определяем размер частиц (мы с Вами этот вопрос затрагивали) косвенно по магнитным измерениям.

Что мы можем предложить. Все магнитные жидкости черные. Однако мы можем сделать МЖ с очень малой объемной долей частиц магнетита. Такая МЖ будет светло-коричневой. Что, если посмотреть её под электронным микроскопом? Мы готовы предложить образец. Было бы интересно. При этом отпали бы вопросы об истинном размере частиц магнитной фазы в магнитных жидкостях.

Татьяна Альбертовна,

С пунктом б) трудно согласиться - во многих случаях совсем не теряют - изменение многих параметров и свойств частиц/материала при окислении из магнетита в маггемит минимально.

Однако мы можем сделать МЖ с очень малой объемной долей частиц магнетита. Такая МЖ будет светло-коричневой.

Это немного настораживает - дисперсии магнетита черные даже в миллимолярных растворах (по железу), где они легко окисляются до бурого/рыжего маггемита (и сильно теряют в интенсивности окраски).

Наши наблюдения с водными дисперсиями - разумно думать, что в углеводородах окисление значительно более медленное.

Мы не измеряем магнитных свойств (материально-техническая база), но у нас маггемит остается хорошо магнитным (в большинстве случаев), и мы довольны

Про размер - я, опять же, согласен что размер оригинальных частиц (и соответственно большинства магнитных доменов), полученных осаждением солей железа сильными основаниями, от 5 до 20 нм.

Вопрос - какой размер агрегатов этих супермагнитных частиц (которые, как мы разумно обсудили - наиболее вероятно динамические) в магнитной жидкости.

Хроматография даст более наглядный ответ чем ЭМ.

Но если Вы дошлете образец до наших далеких весей, я с радостью (и безвозмедно) сделаю ЭМ.

Владимир Владимирович, насчет минимального изменения свойств при переходе из магнетита в маггемит, я абсолютно согласна.

Речь не об этом. Если поверхность магнетита частично окислена, то на этих участках не пойдет хемосорбция. Адсорбция ПАВ все равно будет (ее не может не быть). Вопрос в энергии адсорбционных взаимодействий. Велика будет вероятность десорбции, которая при внешнем воздействии будет иметь лавинообразный характер. Простой эксперимент, проведенный нами в свое время, показывает, что на окисленный магнетит (будем считать окисленной только его поверхность, причем площадь этой окисленной поверхности мы не знаем) «садится» в два раза меньше ПАВ.

В самой МЖ по незащищенным ПАВ участкам, естественно, пойдет процесс агрегирования с последующим выпадением в осадок магнитной фазы.

Это немного настораживает - дисперсии магнетита черные даже в миллимолярных растворах, где они легко окисляются до бурого/рыжего маггемита (и сильно теряют в интенсивности окраски).

Такой пример. Мы взяли МЖ с намагниченностью насыщения 50 кА/м и массовой долей магнетита свыше 60 %. Она, естественно, черного цвета. Разбавили ее до намагниченности насыщения 0,5 кА/м и массовой долей магнетита 0,6 %. МЖ приобрела светло-коричневый оттенок. Почему? Вы написали, что в разбавленных растворах магнетит легко окисляется до рыжего маггемита. Как я понимаю, Вы имеете в виду не стабилизированный магнетит. Но у нас магнетит стабилизированный. Что же с ним происходит при разбавлении МЖ. Десорбция ПАВ? Мы никогда не имели дела с предельно разбавленными МЖ по той причине, что они нигде не могут найти применения (слишком мала намагниченность). Однако могу сказать, что наши МЖ с намагниченностью 5 кА/м также черного цвета. К тому же, магнетит не может окислиться моментально. Если я возьму 50 кА/м МЖ и сразу добавлю в нее расчетное количество носителя, доведя намагниченность до 0,5 кА/м, то можно ли радикальное изменение окраски связывать с моментальным окислением магнетита??? Не может же за долю секунды произойти десорбция ПАВ и окисление магнетита?

Но если Вы дошлете образец до наших далеких весей, я с радостью (и безвозмедно) сделаю ЭМ.

Владимир Владимирович, а где эти «далекие веси»?

А почему окисление должно обязательно сопровождаться хемисорбцией, особенно для магнетита/маггемита?

Простой эксперимент, проведенный нами в свое время, показывает, что на окисленный магнетит (будем считать окисленной только его поверхность, причем площадь этой окисленной поверхности мы не знаем) «садится» в два раза меньше ПАВ.

А можно, пожалуйста, рассказать поподробнее про этот эксперимент - весьма любопытно.

У нас черные и бурые дисперсии наблюдаются в дисперсиях с идeнтичным содержанием железа.

В магнетите - поглощение фотонов по механизму переносов заряда, очень сильная интенсивность, в маггемите такого нет. То есть при окислении преимущественно магнетита (идеальный стохиометрический магнетит согласно литературе и здравому смыслу не достижим) в маггемит (в первом приближении мы не видим там остаточного железа(II)) "темнота" раствора изменяется очень значительно.

Даже в очень разбавленных дисперсиях свежеполученного магнетита (0,2-0,5 грамма оксида на литр) у нас коллоидная фаза черная.

Но я не обладаю более обширными знаниями, чтобы уверенно сказать что к чему однозначно.

Нестабилизированный магнетит агрегирует; коллоидные частицы всегда как-то стабилизированы, у нас в водных дисперсиях - полярными молекулами. Из моего опыта работы с различными коллоидными частицами, к огромному сожалению, практически не существует идеальной непроницаемой лигандной стабилизации ПАВами и подобными молекулами. Самое эффективное - создание совместимой плотной оболочки из стабильных неорганических фаз, что не всегда возможно и легко.

Далекие веси - Канада, недалеко от Торонто.

Владимир Владимирович, исследования магнетита показали, что на его поверхности располагаются активные центры, на которых протекает химическая адсорбция (коль скоро, для стабилизации магнетита при создании магнитных жидкостей используют жирные кислоты, то рассматриваем хемосорбцию олеиновой и прочих кислот гомологического ряда). Образующиеся при этом адсорбционные связи достаточно прочны, а энергия адсорбционных взаимодействий достигает 120 кДж/моль и более.

Если на поверхности магнетита есть окисленные участки, то на них протекает уже не химическая, а, скорее всего, физическая адсорбция, характеризующаяся малой энергией адсорбционных взаимодействий. Связи настолько слабы, что даже в статике протекает процесс десорбции. При таком динамическом процессе адсорбция – десорбция велика вероятность того, что по незащищенным ПАВ участкам пойдет процесс агрегации.

[I]Простой эксперимент, проведенный нами в свое время, показывает, что на окисленный магнетит (будем считать окисленной только его поверхность, причем площадь этой окисленной поверхности мы не знаем) «садится» в два раза меньше ПАВ.

А можно, пожалуйста, рассказать поподробнее про этот эксперимент - весьма любопытно.[/I]

Эксперимент прост. Для стабилизации магнетита обычно используют избыток ПАВ. От этого избытка затем необходимо избавиться. Избыток ПАВ отмывают, а затем, титруя маточный раствор, определяют, сколько ПАВ адсорбировалось на поверхности. Если процесс провести, допустим, через день, то отмытым окажется уже гораздо большее количество ПАВ. С чем это связать? С тем, что по окисленным участкам идет физическая адсорбция? Или все еще проще. Вследствие агрегации частиц и уменьшения межфазной поверхности на стабилизацию идет меньшее количество ПАВ?

[I]В магнетите - поглощение фотонов по механизму переносов заряда, очень сильная интенсивность, в маггемите такого нет. То есть при окислении преимущественно магнетита (идеальный стохиометрический магнетит согласно литературе и здравому смыслу не достижим) в маггемит (в первом приближении мы не видим там остаточного железа(II)) "темнота" раствора изменяется очень значительно.

Даже в очень разбавленных дисперсиях свежеполученного магнетита (0,2-0,5 грамма оксида на литр) у нас коллоидная фаза черная.

Но я не обладаю более обширными знаниями, чтобы уверенно сказать что к чему однозначно.[/I]

Владимир Владимирович, у меня возникла одна идея. Возможно, я смогу ее реализовать. Тогда видеоматериалы я размещу на сайте «Нанометр», и мы, если Вы не против, вернемся к этому вопросу.

Далекие веси - Канада, недалеко от Торонто.

Всё бы ничего, если бы не было таможни.

А почему же тогда разбавленный раствор частиц магнетита в оболочке из

олеиновой кислоты в гексане тоже не черный, а коричневатый?

И если не секрет, какой гидродинамический диаметр частиц в стабилизированном

водном черном коллоиде?

окислении".

Меняется симметрия ячейки - с Fd3m до P213 и энергии граней

кристаллитов, и согласно книжке Cornell и Schwertmann "The Iron Oxides" и

ссылкам в ней, типичная форма (габитус) кристаллитов магнетита и маггемита

тоже разные. Конечно, при топохимической реакции окисления форма кристалла не

поменяется, но свойства граней - почему бы нет? Кстати, ионы железа (II)

мигрируют на поверхность кристалла при окислении.

А почему ионы железа (II) мигрируют на поверхность кристалла при окислении?

И на какой стадии в континууме Fe3-xO4 to Fe2O3 меняется симметрия?

которым идет дальнейший транспорт ионов. Если учитывать то, что реакция идет

без перестройки структуры (шпинель остается шпинелью), то деваться им больше

некуда, как на поверхность, и этот процесс хорошо изучен в литературе

(ссылки могу дать, когда на работу приду).

Симметрия поменяется ровно тогда, когда вакансий будет достаточно, чтобы

причислить фазу к маггемиту (на Ваше усмотрение, конечно

). А

). А если не придираться, то смысл в том, что свойства у кристаллов магнетита и

маггемита разные.

А про габитус Вы зря (конечно, для 3-5 нм частичек вообще не очень

понятно, можно ли их кристаллитами назвать), но неорганические частицы

около 20-30 нм вполне демонстрируют грани, свойственные объемным

кристаллам.

Симметрия поменяется ровно тогда, когда вакансий будет достаточно, чтобы причислить фазу к маггемиту (на Ваше усмотрение, конечно ).

А что значит "на мое усмотрение"?

Меня вот уверяли, что XRD на этих фазах "дюже экспертная работа", или просто преувеличивают (я сам не эксперт).

получить, дюже долго приходится сигнал набирать), обсчитывают (обычно

без уточнения по Ритвельду не обходится), но Вы же понимаете, что

посчитать-то можно что угодно

, а вот реальность и

, а вот реальность и осмысленность цифр после этого будет состоятельной, пожалуй, только в

серии "приблизительно одинаковых экспериментов" с "достаточно

однородными частицами" и т.д. и т.п.

Но как ни странно, при соосаждении из хлоридов в некоторых условиях

частицы (по ПЭМ) получаются на удивление монодисперсными (для такого

метода плюс/минус пару нанометров - это чудо).

Магнитные частицы - это весьма неосновная тема

(и разбираться во многих деталях не пришлось...).

конечно, всё не так просто, и это подтверждается тем огромным интересом к

магнитным наночастицам, который сейчас есть (особенно в связи с

медицинскими приложениями). Однако отрицать то, сколько было сделано по

оксидам железа и ферритам в 60-х и 70-х годах, нельзя.

Очень жаль, что Ваша техническая база не позволяет пока вести исследования

комплексным набором методов, из которых можно было бы больше результатов

получить.

Кстати, еще один маленький, но интересный факт. Природный магнетит, в

отличие от синтетического, окисляется напрямую в гематит, а не через

маггемит. Забавно, не правда?

Ну а наноразмерность здесь, на мой взгляд, очень косвенно влияет. Скорее

важны химические особенности методов получения ультрадисперсного

магнетита. Именно поэтому биологи сейчас чаще всего работают с коммерческими

коллоидами магнетита (чтобы была воспроизводимость), которые уже и не так

дорого стоят (и размер агрегатов около 50 нм, что неплохо).

отличие от синтетического, окисляется напрямую в гематит, а не через

маггемит. Забавно, не правда?[/I]

Да, это интересно.

Артем, вот еще один факт, на мой взгляд, достаточно интересный (не обвинили бы в лженауке).

Получаем магнетит. Титруем. Определяем, что соотношение двух и трехвалентного железа 1:2.

Теперь берем магнетит, стабилизированный ПАВ. Титруем. Получаем, что соотношение двух и трехвалентного железа 1:8!?

Как это объяснить? Как будто бы магнетит практически весь окислился. Чем это обусловлено? Изменениями, происходящими в структуре, вследствие хемосорбции?

Теперь берем магнетит, стабилизированный ПАВ. Титруем. Получаем, что соотношение двух и трехвалентного железа 1:8!?

А почему нет - выглядит очень и очень логично- магнетит очень легко окисляется с сохранением магнитных свойств.

Потом я всегда наивно полагал (но точно не проверял), что карбоксильные группы намного сильнее координируются к железу (III), что эффективно будет способствовать окислению - такое мы наблюдаем, используя цитрат, который, правда еще более сильный комплексант.

Поэтому, как раз, и заинтересовало про миграцию ионов железа (II).

Про окисление в гематит - во многом вопрос времени ( в природе это были долгие процессы).

Мы часто наблюдаем дальнейшее окисление в гематито-подобные фазы (скорее альфа-FeOOH).

А наночастицы гематита имеют изумительный "кровавый" цвет и забавную ромбоэдрическую форму (диагонально сплющенные кубики).

Хотя, главное - получение частиц магнитной фазы с а) высокой намагниченностью, б) с поверхностью, на которой можно провести хемосорбцию, в)наноразмерных.

Получается весьма логично.

Интенсивность окраски в магнетите очень высока из-за процессов переноса заряда. Поэтому оксидные фазы с 10-20% магнетита будут черные в концентрированных дисперсиях и бурые в разбавленных растворах из-за основной фазы маггемита.

Магнитные свойства и правильная "наноразмерность" - действительно основные; и если с ними все в порядке, то и замечательно.

Большое спасибо.

В ближайшем будущем я постараюсь выложить еще несколько роликов на эту тему. Уже сейчас есть определенные задумки как результат нашего с Вами обсуждения.

Надеюсь на продолжение конструктивного диалога.

попытаетесь его окислить (термически или в кислоте), то получите

гематит.

А если сделаете то же самое с синтетическим магнетитом, то сначала

получите маггемит, который со временем, медленно перейдет в гематит.

Вот то, что я пытался сказать.

Цвет гематита у меня скорее с томатным соком ассоциируется

Татьяна Альбертовна, а как Вы стабилизированный магнетит титруете?

А про миграцию двухвалентного железа можно ссылку, пожалуйста

Хотя бы это и ссылки в ней.

Статья старая, я ее не читал (кроме абстракта), читал пересказ

в книжке "Iron Oxides" (стр. 403)

Если что-то интересное откопаете - сообщите, пожалуйста.

Подскажите, пожалуйста.